連載「博士のホップノート」|第2章 ホップの香りの科学

ホップの香り成分は加熱によって気化し、気化した成分は冷却することで油の層として回収できます。これを精油と呼びます。すなわち、油の仲間であり難水溶性の性質を持つため、α酸と同様にルプリンに貯蔵される香り成分群です。

ホップの品種ごとに個性が異なるのは、端的に言えば香り成分の組成が異なるからです。そこには非常に多様な世界があります。多くの研究者がこれまでビールの香りの解明に取り組んできましたが、科学が進歩すればするほど、見える世界はむしろ多様で複雑になっていくように思います。

以下では数多くの成分名が登場しますが、それらを一つひとつ記憶する必要はありません。大切なのは、その多様性があるからこそ、多様なビールが生まれ、これからも生まれ続けていくということです。

それこそがホップの役割なのだと感じていただければ十分です。

香り成分分析技術の進歩のおかげ

どのような精油成分が含まれているのか。この解明は、分析化学技術の発展とともに進んできました(村上 2010)。その発展の方向性は、①分解能を高める、②感度を高める、③定性・定量性を高める、の三点に集約されます。

用いられる分析機器はガスクロマトグラフィー(略して GC)です。原理を簡単に言えば、試料(一般的には精油を含む有機溶媒)を高温(例えば 200℃)で一気に気化させ、低温(40℃程度)の「カラム」(成分を分離するための装置と考えてください)に導入します。成分はカラム内に吸着し、その後、カラムの温度を少しずつ上昇させることで、各成分は性質に応じて順次カラムから離脱し、検出部で測定されます。結果として濃度や性質が記録されるのです。

分解能とは、似た成分をできる限り 1 成分まで区別できる能力のことで、カラムがその役割を担います。カラムは極細の長い管(極細なものはキャピラリーカラムと呼ばれます)で、筆者は内径 0.25 mm 程度、長さ 60 m のカラムをよく使用していました。分析の目的に応じてカラムの種類を選択できますが、一般に内径が小さいほど分解能は向上する一方、一度に分析できる試料量が限られ、微量成分が検出されにくくなります。また、2 種類のカラムを直列につなぎ、1 本目で分離された成分群を 2 本目に導入してさらに詳細に分ける方法もあります。乾(2016)は、極性と沸点という異なる性質に適したカラムを組み合わせ、分解能を高める分析(GC×GC)を行っています。

検出器にもいくつかの種類があります。分離された成分を燃やしてイオン化し、その電気信号を検出する方法(GC-FID)は感度が高く、極低濃度から高濃度まで対応可能です。ただし成分が分解されるため、定性情報は得られません。一方で、分子量を測定する方法(GC-MS、GC-TOF/MS)では、定量情報に加えて「この成分は○○である可能性が □%」といった定性情報も得ることができます。

1976 年には 224 種類のホップ香気成分が確認されていました(小若ら 1976)。しかし 2022 年になると、Kawaisuka ら(2022)は「numerous」と表記し、もはや数えることをやめています。

ホップの精油成分の大半はテルペン類(ノート 2-1)が占めており、その 40% がモノテルペン、セスキテルペンも 40% です(Biendl ら 2014)。代表的な成分としては myrcene、β-caryophyllene、α-humulene、β-farnesene が挙げられます。

しかし、これら多数派の成分はビールに移行することはほとんどなく(小野 1999、岸本 2009)、実際にビールで重要な役割を果たすのは少数派や極少数派の成分です。それらは、テルペンに酸素が結合した多様な酸化テルペン類や、硫黄を含む成分群です。

ホップとビールでの成分組成の違い

なぜテルペンはビール中に残らないのでしょうか。理由のひとつは製造工程にあります。通常、ホップは麦汁煮沸中に添加されますが、テルペンの多数派は揮発しやすいのです。また、極性が低く水に溶けにくい性質もあります。微量でも溶け込んだテルペンは、発酵中の低温下で他の疎水性物質と次々に凝集し、最終的には不溶化した粒子、つまり固形分として沈殿してしまいます。

次に酵母の影響です。酵母の表面は固い細胞壁に守られており、水に溶けにくい疎水性を示します。疎水性同士は親和性が高いため、テルペンは酵母の表面に吸着されてしまいます。完全に消失して“0”になるわけではありませんが、計算上は ppm 単位で添加されたものが、ビール中では ppb 単位と10⁻³のオーダーで減少するという、桁違いの大変化が起こるのです(ノート 2-2)。

テルペンを除いた残り約 20% の精油成分の内訳は、カルボン酸エステルが 15% を占め、さらにカルボン酸、モノテルペン酸化物、セスキテルペン酸化物、アルデヒドやケトンがそれぞれ 1% 程度、そして極微量の含硫成分(硫黄を含む成分)から構成されるとされています(Biendl ら 2014)。多くの成分が同定されていますが、代表的なものとしてモノテルペンアルコールの linalool、geraniol が挙げられます。それぞれラベンダー様、バラ様のフローラルな香気特徴を持つことが知られています(蛸井 2018)。含硫成分はフルーティーな香気を特徴とするホップ品種で、同定が盛んに進められています。

これらの精油成分(以降「香気成分」とも呼びます)のいくつかは、酵母によって劇的に変化します。ここからは、その「変換と吸着」をキーワードに説明していきます。

変換

Linalool はすべてのホップに含まれる香気成分で、発酵中に大きな変化はないようです。一方、geraniol は β-citronellol に変換されます。β-citronellol はホップ中にはほとんど含まれない香気成分ですが、発酵が進むにつれて増加し、geraniol は逆に減少します。変換では二重結合の数や構造が変化します。酵母の働きによって、バラやラベンダー様の geraniol からレモンやライム様の β-citronellol へと変化するのです(蛸井 2014)。

その他にも、linalool、nerol、α-terpineol といったテルペンアルコール間の変換が知られています(蛸井 2013)。

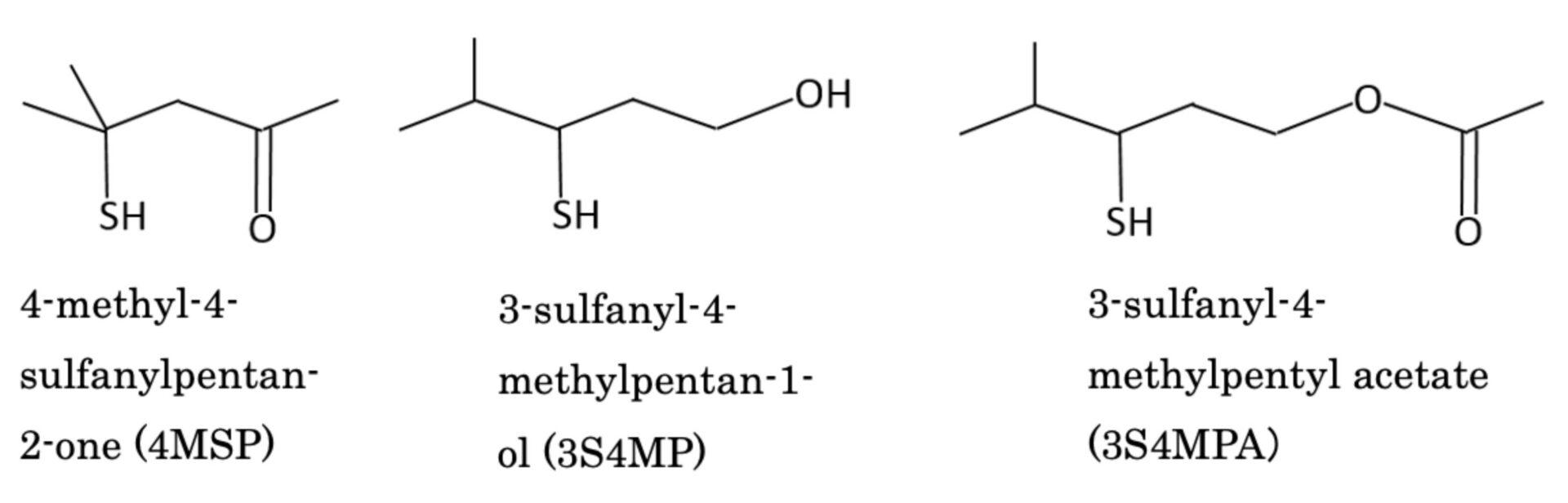

含硫成分のうち、4-methyl-4-sulfanylpentan-2-one(4MSP)、3-sulfanylhexan-1-ol(3SH)、3-sulfanyl-4-methylpentan-1-ol(3S4MP)は、発酵前には単独で存在せず、前駆体に結合した形から酵母の酵素によって遊離し、香気活性が現れると推定されています(蛸井 2018)。このうち 4MSP と 3SH はワインにも共通する成分であり、3S4MP はニュージーランドで生まれたホップ品種 Nelson Sauvin で初めて確認されました(蛸井 2018)。この品種を用いたビールは、白ワイン様やマスカット様の香りを呈します。

さらに 4MSP と 3SH は酵母によってエステル化され、3-sulfanyl-4-methylpentyl acetate(3S4MPA)、3-sulfanylhexyl acetate(3SHA)に変換されます。これらの含硫成分は閾値が非常に低く、ppt レベルの極低濃度でも検知可能です。そして、ビール中に存在することでビールの香気特徴を決定しうる強い個性を持つ成分です。そのため成分の同定や挙動解析には多くの研究が行われてきましたが(岸本 2009、蛸井 2012)、正直なところ、相当大変であったと思います。その理由については少々脱線しますので、ノート 2-3 を参照してください。

ここまでホップ香気成分が酵母によって変換される代表的な事例を説明しましたが、今後も新たな変換経路が見つかっていくと考えられます。変換が起こるということは、酵母の種類にも注意を払う必要があることを意味します。実際、実験室では geraniol から β-citronellol へ変換する酵素を欠損し、変換能を持たない酵母も確認されています。また、発酵条件が変換に影響することは容易に想像できます。研究テーマとしては、まだ終わりの見えない分野なのです。

吸着

テルペンが酵母表面に吸着されることは先述の通りですが、この現象はビールのホップ香気を形成するうえで極めて大きな役割を果たします。ドライホッピングと呼ばれるホップの使用方法では、発酵が終了し酵母が大幅に減少した貯蔵中のビールにホップが添加されます。このとき myrcene、β-caryophyllene、α-humulene、β-farnesene などは本来極性が低く水に溶けにくいはずですが、微量ながら溶け込みます。そして、その微量成分であっても香りは非常に強烈です。松ヤニ様とも例えられる個性的で鋭い刺激を持ち、ビール全体の香味を支配するほどです。

麦汁煮沸終了後やワールプール静置中にホップが添加される場合は、熱の力(80℃以上)によってこれらの成分が溶け込みます。その後、酵母を添加するため温度を下げ低温にしますが、香気は依然として強烈なままです。酵母を添加せず冷蔵庫でしばらく保管しても、強い香りは残ります。しかし、酵母を添加して発酵が始まると次第に香気は変化し、弱まっていき、最終的には感じられなくなります。これは発酵というプロセスにおいて、酵母が存在するからこそ起こる現象です。

この劇的な変化がどのようなメカニズムで起きているのかを調べるため、実験を行いました。

まず、生きている酵母と、熱処理して失活させた酵母で比較してみました。すると、どちらの場合でも myrcene は減少しました。熱によって生理代謝や酵素を失活させてもこの現象が起こるということです。次に、myrcene が減少した試験区の酵母を適当な有機溶媒で洗浄すると、多量の myrcene が検出されました。また、酵母の細胞壁を分解する酵素で処理すると、myrcene の減少は起こらないことも分かりました。

つまり、酵母細胞壁の性質が吸着材としての役割を担っていたのです(Noro ら 2015)。しかもその吸着の選択性は非常に優れており、例えば linalool は吸着されず、myrcene だけが吸着されました。linalool は myrcene に -OH 基が 1 個加わっただけの構造です(ノート 2-1)。工業用に「合成吸着材」と呼ばれるものがいくつもありますが、調べた限りではこのような選択性を示すものはありませんでした。自然の力とはそういうものだと、改めて感心しました。

これらの実験を基に、後に酵母を優れた吸着材として利用し、自然なホップ香気を有する香料の開発に成功しました(特許文献:特許第6211268号)。

ホップ香気成分の酵母による変換と吸着は、ビールをつくるうえで十分に考慮すべき重要な要素です。ホップを主発酵や貯蔵の低温段階で添加する場合、そのタイミングや添加量によって香気の変化は異なります。また、酵母の細胞数や活性によっても、変換や吸着の度合いは変わるはずです。

ホップ品種の中にはガーリック様の香気を持つものがあります。これはおそらく含硫香気成分によるものと考えられますが、発酵中にホップを添加したビールでは、この香気は感じられません。やはり酵母が何らかの作用をしているのでしょう。実験を行ったわけではありませんが、仮に酵母が少ない貯蔵工程でドライホッピングをすれば、おそらくガーリック様のビールができるのではないかと思います。

それが狙いであれば問題ありませんが……。

ホップ香気成分の世界

酵母によって変化する成分の代表例を説明しましたが、ホップからビールへ直接付与される成分も多数存在します。極性を持ち水に溶けやすいモノテルペン酸化物やセスキテルペン酸化物です。具体的には、linalool、humulene epoxides、humulol、humulenolⅡ、terpineols、nerolidol、eudesmols、cadinols などが挙げられます(小原・村上 2015)。これに加えて、酵母によって変換された成分も寄与し、多数かつ多様な世界を形成します。

華やかな香り、いわゆる Floral や Fruity と表現される香気には、モノテルペン酸化物やエステル、さらには含硫成分が関与しています。一方、落ち着いた Spicy や Herbal な香りには、セスキテルペン酸化物が関連していると考えられます。単一成分で香気特徴が確認されているものもありますが、それはごく一部に限られます。

分析技術の進歩によって、多数の成分が「見える」ようになりました。見える世界が広がりデータ量は増えましたが、そのデータを整理整頓し、使える情報にしていかなくてはなりません。官能的な香気特徴と成分との関係を明らかにしなければ、意味がないのです。これは非常に難しい研究課題であり、そのため、この章の冒頭で述べたように「進歩とともに世界は多様で複雑になっていく」と感じるのです。

そして、官能評価と成分を結びつけるうえで無視できない現象も存在します。

香気成分の間に起こる相互作用

私たちの口の中で感じるホップの苦味が酸味や塩味の影響を受けることは、すでに苦味の章で説明しました。香りについても同様で、互いに影響し合います。ここからは、その具体的な例を紹介していきます。

エンハンシング

蛸井(2013)は、モノテルペン酸化物間の相互作用について報告しています。Geraniol と β-citronellol の特徴香気が、linalool の存在下で有意に強調されることを示しました。この強調効果を「エンハンスされる」と言います。

また蛸井(2012)は、エステルの 2-methylbutyl isobutyrate がホップ品種 Nelson Sauvin のキー成分である硫黄を含む 3S4MP(本章「変換」の項を参照)をエンハンスし、さらに linalool と geraniol も 3S4MP を強調することを確認しました。キーとなる成分の濃度が高くなれば、その特徴香気も強くなるはずです。もし相加的な関係であれば直線的に増減します(濃度範囲にもよりますが)。しかしエンハンス効果(エンハンシング)が働く場合は相乗的になり、曲線的に増減することになります。

これらのエンハンス実験は、純粋な成分(標品)の添加有無と官能評価結果を統計的に処理することで検証されました。つまり、エンハンスの有無は標品を添加することによって演繹的に初めて確認・検証できるのです。

同定した成分の標品が入手あるいは合成できれば、このような実験は可能です。しかし実際には、同定が難しい、標品が存在しないなどの理由で、先に進めないことが多いのです。検証ができていない場合でも、帰納的に「エンハンスを実感する経験」は重要な情報になります。

その一例が、香気特徴の異なるホップ品種間における相互作用です。ドイツには Hersbrucker という品種があります。その香気特徴はスパイシー、ハーバルと表現されるように、華やかではなく落ち着いた香りです。成分的には α- および β-eudesmol を同時に多量に含むという、他の品種には見られない特徴があります。β-eudesmol の標品は入手可能で、純品では木やヒノキを連想させる香りを示します。

ビールをつくる際には、意図的にホップの品種を混ぜることもあります。相性を調べるためのブレンド実験の結果、少量加えた他の品種の特徴香気を Hersbrucker がエンハンスすることが分かりました。既に何度か登場してきた Nelson Sauvin は、白ワイン様の香気が特徴の品種です。通常、その特徴香気を引き出すには少なくとも 2 g/L 前後の使用が必要です。ところが、2 品種をブレンドすると予期せぬことが起こりました。

Hersbrucker 約 3 g/L の存在下では、Nelson Sauvin をわずか 0.03 g/L 添加するだけで特徴が引き出されたのです(特許文献:特許第 6786232 号)。0.05 g/L もあれば十分でした。Nelson Sauvin 単独で 0.05 g/L 程度を使用しても特徴は感じられませんし、組み合わせる相手を Hersbrucker ではなくドイツの Hallertau Tradition に変えると、エンハンシング効果は消失しました。

これらの結果は、商品開発のために行われたさまざまなホップ品種のブレンド実験の過程で見出されたものですが、他にも同様の効果を示す組み合わせが見つかっています。Hersbrucker がオーストラリアの Galaxy やアメリカの Citra の特徴香を強調するのです(特許文献:特許第 6786262 号、特許第 6786263 号)。ただし、強調効果は Hersbrucker を増やして β-eudesmol を増加させればよいという単純なものではなく、第 3 の成分との比率が関わっているようです。その第 3 の成分の同定には、まだ至っていません。

以上の複数の事実は、エンハンシング効果が存在することを帰納法的に示すものです。

マスキング

逆の例もあります。特徴香気を消してしまう「マスキング」です。ここでも再び登場するのは Hersbrucker です。

Hersbrucker のスパイシー、ハーバルな香気は、酵母由来のエステルによってマスキングされます。酵母の種類や発酵条件(温度、溶存酸素濃度など)を変えると、Hersbrucker の香気が弱まったり、感じられなくなったりするのです。酵母は発酵過程で多様な香気成分を生み出しますが、その強度は条件によって変化します。調べてみると、カプロン酸エチル(ethyl caproate)が高くなると Hersbrucker のスパイシー、ハーバルな香気がマスキングされることが分かりました(特許文献:特許第 5296863 号)。カプロン酸エチルは吟醸香として知られる成分で(相根ら 2013)、清酒ほどではないにせよビールにも普通に含まれています。

また、フルーティーな香りが特徴のニュージーランドの Motueka やアメリカの Cascade も、高級アルコールの 1-heptanol によってマスキングを受けました(特許文献:特許第 5296864 号)。ビールにおける「高級アルコール」とは、エタノールよりも炭素数の多いアルコール類のことを指します(野場 2019)。これらは酵母によって生成され、1-heptanol はココナッツ様、溶剤様の香りを示します(Meilgaard 1975)。

以上のように、香気は互いに影響し合い、強調されたり抑制されたりして複雑になります。しかし、これはごく自然なことです。古くから生臭さを消すためにスパイスやハーブ、薬味が使われてきましたし、「ワインと生ガキは合わない」といった食べ物と飲み物の相性を表す言葉として、マリアージュやペアリングが日常的に用いられています。面白いのは、ビールの世界に目を向けると、ホップ・酵母・麦芽といった構成要素の間にさえ相互作用が見出せることです。

ビールで簡単に体験できる例をひとつ紹介しましょう。黒ビールをご用意ください。チョコレートやカラメル様、焦げた甘い少し重めの香りがするはずです。次に用意するのは柑橘類の果物、あるいは市販のレモン果汁でも構いません。グラスに果汁を 2~3 滴加え、そこに黒ビールを注いで混ぜ合わせて飲んでみてください。きっと驚かれる(ぜひ驚いてほしい)と思います。黒ビールの特徴が一変し、甘く爽やかなビールに変わったはずです。

黒ビールは、ピラジン類やフラン類といった麦芽の加熱によって生じる香気が特徴です。そこに linalool を主体とするフローラルな香気を加えると、鈍重さが消えて軽やかに変化します(特許文献:特許第 6790039 号)。ホップではなく、柑橘類の果汁でも同じ効果が得られるのではないかと試してみたところ、予想通りの結果となりました。

香りはどのように感知されるのか

エンハンシングやマスキングは、脳科学ではどのように説明できるのでしょうか。脳科学の分野では「香り」ではなく「匂い」という言葉が使われます。匂いを感じ、かぎ分ける仕組みには嗅覚神経細胞が関わっていますので、そこから説明を始めましょう。

鼻に入った匂い成分は粘膜に溶け込み、嗅細胞に達します。人間には 396 種類の嗅細胞があり、1 つの嗅細胞には 1 種類のみのセンサー、すなわち嗅覚受容体が発現しています。つまり、1 種類の遺伝子(センサーの設計図)が発現し、その結果として 1 種類のセンサーが作られる、という仕組みです。

匂い成分を受け取った嗅細胞は電気的に興奮し、電気信号として脳内に運ばれていきます。同じセンサーを持つ嗅細胞が複数存在する場合、それらは束ねられて結合し、糸球体と呼ばれる部位に情報を送ります。糸球体はセンサーの種類ごとに存在し、それらが整然と配列している部分が嗅球です。匂いの情報はいったん嗅球に集められ、そこから二次神経、三次神経へと受け渡されながら嗅覚野へ伝わり、最終的に匂いの認知が行われるのです。

面白いのは、まず嗅細胞による匂いの受け取り方です。396 種類の嗅細胞しかないのなら 396 種類の匂いしかかぎ分けられないように思えます。しかし、実際には数十万種類の匂いを区別できるよう工夫があるのです。

ひとつの匂い成分が複数のセンサーに反応することがあります。例えば、ある匂い成分が 2 種類のセンサーに反応すると仮定すると、その組み合わせは 396 × 395 ÷ 2 = 78,210 通りにもなります。3 種類以上のセンサーに反応する場合は、その数はさらに膨大になります。嗅覚とは、じつに巧みな仕組みです。

次に注目すべきは嗅球です。各センサーとつながった糸球体が並んで嗅球を構成していますが、その並びには規則性があるとされ、「匂いの地図」とも呼ばれています(理化学研究所 2008)。匂いの信号が嗅球に集められることで、情報が整理されているように見えるのです。仮に信号を受け取った糸球体が光って見えるとすれば、ひとつの匂い成分でも複数のセンサーが反応するため、嗅球上では複数の場所が同時に光ることになります。そして匂い成分ごとに光る場所が異なり、嗅球で匂い信号が「パターン」となって情報が高次化されるのです。

マスキングについては、嗅覚の仕組みから考えて、①マスキング成分がセンサーへの結合を阻害・抑制する、②嗅覚信号のパターンを変化させる、といった作用が考えられます。竹内(2019)はマスキングを分子機構で説明しています。嗅細胞を用いた実験で電流(信号)を測定し、神経細胞の挙動を調べたところ、イソ吉草酸(isovaleric acid:腐敗臭・チーズ様の悪臭を持つ物質)にマスキング効果のある匂い物質を加えると、神経を流れる電流が減少しました。その減少の程度は、官能評価によるマスキングの強さと一致していました。これは、マスキングが受容体への結合を抑制することを直接証明した例です。トリクロロアニソール(2,4,6-trichloroanisole)は強力なマスキング作用を持つことで知られていますが、その作用機構も同様に受容体への結合抑制でした。

一方、エンハンシングについては、まだ十分に解明されていません。嗅覚受容体への結合が促進される可能性や、受容体の信号が高次化して処理される嗅球で何らかの現象が起きている可能性が考えられます。嗅細胞を用いた実験では、複数の匂い成分を単体で与えた場合に比べ、同時に与えた場合の方が応答信号が増加する、すなわち「エンハンス」されることが確認されています。マスキングと同様に、少なくとも受容体への結合促進はあるようです(曽田香料株式会社 HP)。

香気成分データの解析

香り成分は、分析技術の発展によって検出数が大幅に増加したことは先述の通りですが、言い換えればデータ量が膨大になったということです。データは眺めているだけでは意味を持ちません。何らかの工夫によって情報へと変換する必要があります。ここにはマスキングやエンハンシングといった成分間の相互作用も含まれます。いかに解析するかは、客観性を保ちつつも研究者の工夫が問われるところです。

乾(2016)はホップ品種の異なる 5 種類のビール(当然、官能上の香気特徴も異なる)を対象に、高分解能 GCxGC-TOF/MS による香気成分分析とデータ解析を行いました。最初に得られた結果は約 2,500 種類もの成分で、さすがに多すぎます。このまま解析を進めても理解不能か、あるいは恣意的に解釈できてしまう結果となります。そこで意図をもって絞り込みを行いました。まず、検出された成分を分子量データベースと照合し「成分名」が同定できた 840 種類に絞り込み、さらにホップ無添加ビールと比較してホップ由来と分かった 300 種類に限定して解析を進めました。

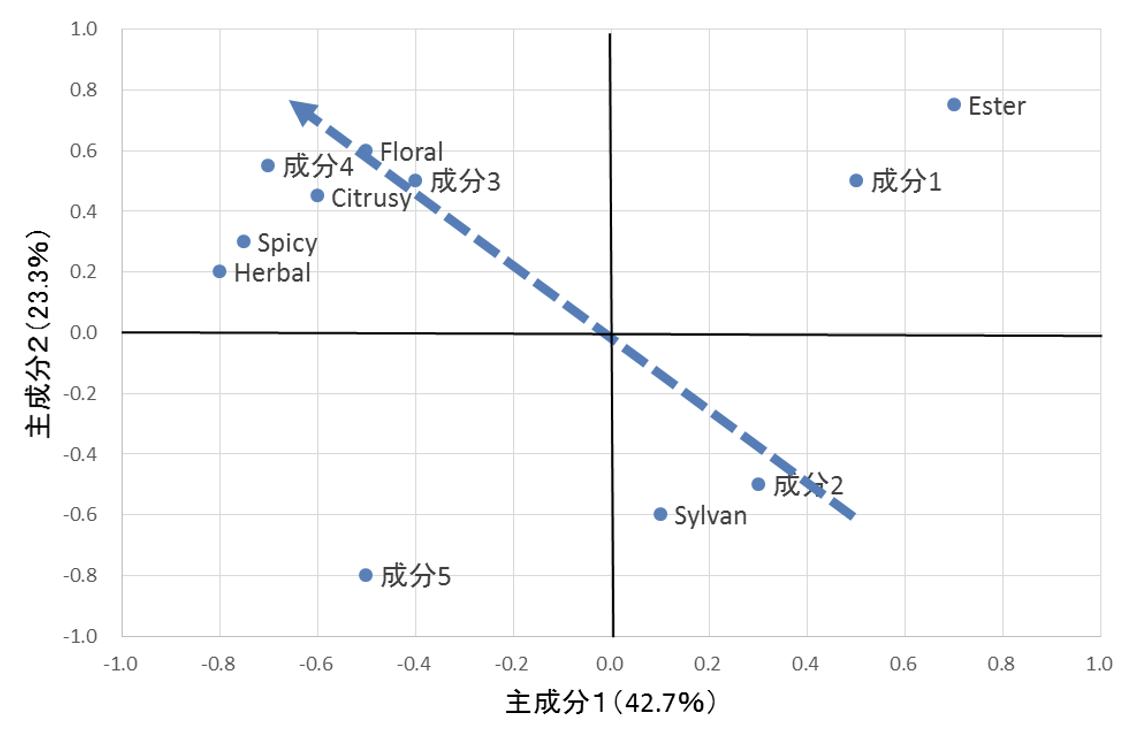

このような解析には、一般的に主成分分析や PLS 回帰分析といった多変量解析が用いられます(尾崎・鰐川 2008)。これらは多数のデータから要約的な情報を抽出する手法です。官能評価の結果は「フローラル:強度 3」「ハーバル:5」「苦味:3」「後苦味:2」といった香りや味の質と強度のデータで表現されます。一方、成分分析データは「linalool:20 ppb」「β-eudesmol:10 ppb」といった定量値として与えられます。フローラルの強弱に関連する成分を探すには、フローラルの強弱と挙動が連動する成分を見つければよいわけです。

乾(2016)は主成分分析によって 6 種類のホップ特徴香気(Floral、Citrusy など)と関連する 31 成分を抽出し、その関連付けが妥当かどうかを、各成分単体の香気特徴と突き合わせて検証しました。解析前に同定済みの成分に絞り込んだのは、この最終検証を可能にするためです。解析のプロセスは論理的に整然としており、客観性が確保されています。

特徴香気の異なるホップ品種を使い、香りの違いから関連する成分を選び出したこの実験は、高度な分析と多変量のデータ解析を駆使したものです。

一方で、先に述べた香り間の相互作用であるマスキングやエンハンシングはどのように扱われているのでしょうか。

多変量解析の特性は、全体像を優先する点にあります。主成分分析の場合、五種類のビールの違いを最大化しながら成分を絞り込み、情報を要約していきます。要約を重ねて二次元あるいは三次元の図に落とし込み、ようやく解釈が可能になります。その過程で情報量は減少します。

マスキングの場合は負の相関として、エンハンシングの場合は正の相関として成分が検出されるはずです。ただし、それらが五種類すべてのビールで共通して起こっている場合に限られます。一種類のビールだけで生じている場合は、要約の過程で無関係な成分と処理されてしまうでしょう。マスキングやエンハンシングを多変量解析から検出するのは非常に難しいと考えられます。

分析技術の進歩がもたらす恩恵は確かに大きいものの、分析を行っただけで理解に至るわけではありません。どのようなサンプルを用い、どのような比較を行うのか。仮説や実験の設計を事前に十分に考えることが不可欠です。

もしマスキングやエンハンシングを調べるのであれば、それに適したサンプルを作る必要があります。これまでの例では、発酵条件の違いによって酵母が生成する香気成分がマスキングに関与していました。また、エンハンシングはホップ品種の組み合わせによって生じました。酵母については発酵条件を変え、品種については組み合わせ方や使用量を調整したサンプルを作ることになるでしょう。目的に応じて適切なサンプルを準備し、分析し、解析する。このような科学的プロセスが求められますが、実際には難題が多いのも事実です。

この章の最後に、その一例をご紹介します。

ホップ品種の香気のアイデンティティーはどの様に決まる?

これまで香気成分はppbの単位で示され、絶対量として扱われてきました。では、あるホップ品種の特徴香気は、例えば linalool が○○ppb、β-citronellol が△△ppb、さらに β-eudesmol が◇◇ppbといった組み合わせで決まるのでしょうか。

あるホップ品種をビールにして分析・解析すれば、このような定義が品種の特徴として導き出されます。もし香気成分が化学合成物であり、それを調合したものであれば間違いではありません。しかし、ホップは生き物です。どこでどのように育てられたか、その年の気象条件はどうだったかによって変わります。つまり、linalool が○○ppbであると言っても、それはたまたまその年に収穫されたホップを使った結果にすぎないのです。ある年は○○ppb、翌年は◇◇ppbと変動することになります。

それにもかかわらず、ある品種はその品種としての特徴を保ちます。例えば Cascade はどの年も Cascade であることに変わりありません。香気成分の絶対量が変動してもなお、品種としての同一性は揺らがないのです。

品種の特徴は遺伝的に決まっているはずです。環境の影響で個々の香気成分量は変動しますが、それでも変わらない点が存在します。その説明には分析科学だけでなく、遺伝学的な視点が必要です。詳細はホップの育種の章で解説することにします。

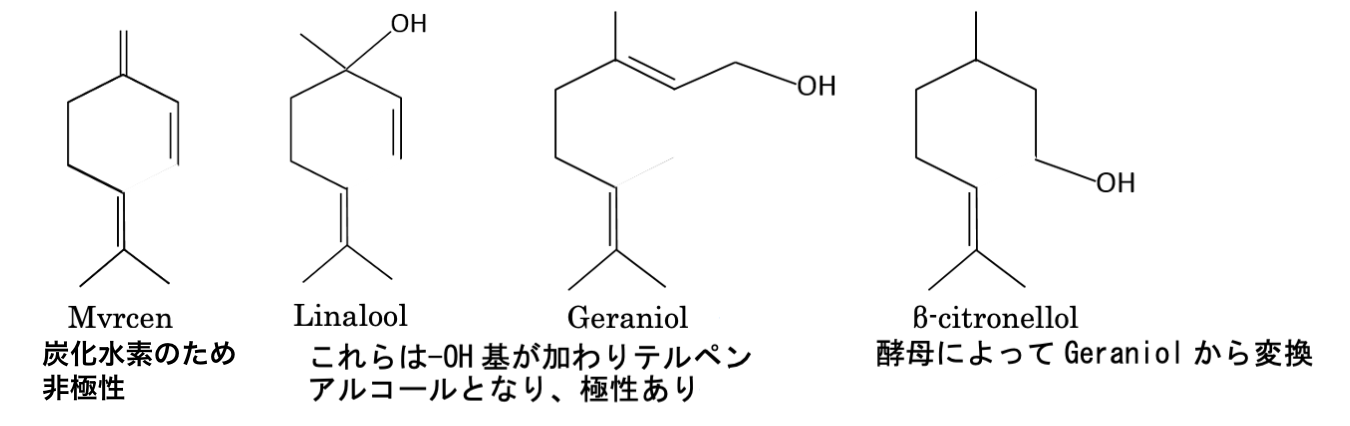

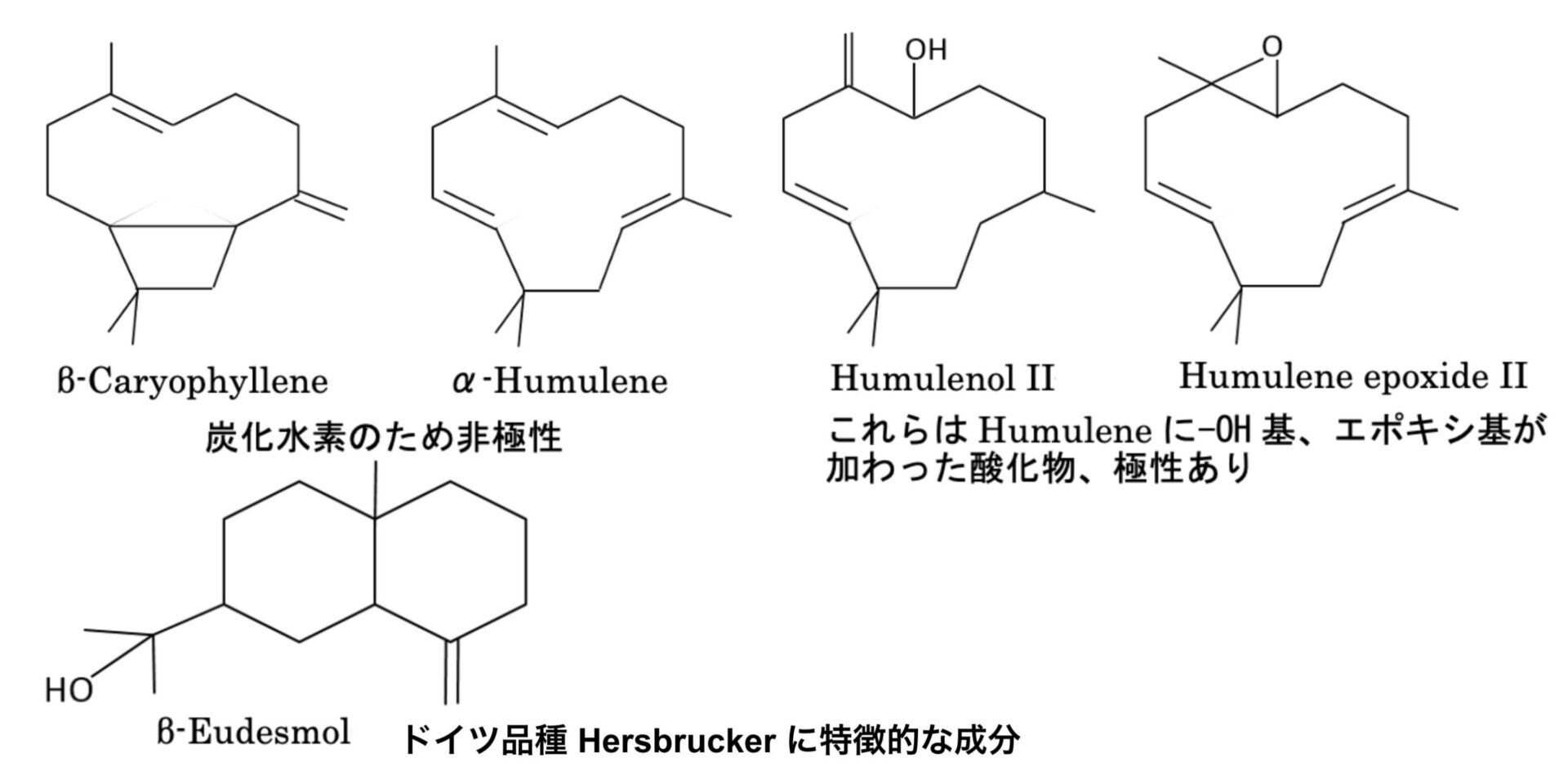

ノート2-1 テルペン類

テルペン類は植物界に広く存在する精油成分であり、その種類は非常に多様です。「類」と表記するのはそのためです。基本的な構成単位は炭素数5の炭化水素であるイソプレンです。炭素数10の化合物はモノテルペン、炭素数15はセスキテルペンと呼ばれ、さらに炭素数20以上の成分も存在します。

テルペンは炭素と水素のみから構成されるため、極性が低く水に溶けにくい(難水溶性)性質を持ちます。テルペンの一部は酸素を取り込み、含酸素成分として、アルコール、アルデヒド、酸、ケトン、エポキサイド、エステルに変化したテルペンも多数見つかっています。酸素が加わることで極性が増し、その程度に応じて水への溶解性も高まります。

以下に、代表的な成分の構造式を示します。

モノテルペン類

セスキテルペン類

ノート2-2 濃度単位の話

ppmとはmg/L、ppbとはµg/Lと1リットル(L)にどれだけ溶けているか、濃度を示しています。10の3乗を基準に表現しています。例えばmgは1gの1/1000=10-3、µgは1gの10-6となります。ビール中のホップ成分の単位はppbが多いですが、ppt(ng/L)の単位も出てきます。pptは1Lに1gの10-9の成分が溶けている凄く微量の世界です。書き手によっても濃度の表現は様々なことがあるので、混同しやすいので整理します。分母に注意してください。

1ppm=1µg/mL=10-6g/mL=10-3 g/L= 1mg/L

ppmは“Parts per million”の略で百万分の1の世界、ppbの”b”はbillion(10億分の1)、pptの”t”はtrillion(1兆分の1)となります。

ノート2-3 含硫成分の分析

含硫成分(主に -SH 基を持つ化合物)は、化学分析が容易ではありません。分析機器として先に紹介した GC-MS は、ppb レベルであれば容易に分析できる検出感度を持っていますが、ppt レベルとなると 10³、すなわち千倍高い感度が求められます。単純に試料を千倍濃縮すれば検出可能になりそうですが、その場合、ppb レベルの成分も同時に千倍に濃縮されるため、微量成分が埋もれてしまうのです。

例えるなら、大きく拡大された強烈な光が、近くにあるかすかな光の点を覆い隠してしまうようなものです。では具体的にどうすれば良いのか。不要な成分を試料から除去すれば良いのですが、これは容易ではありません。雑多な香気成分群の中から特定成分だけを取り出すには、その成分の性質を見極めた上で分画と濃縮の操作を繰り返す必要があります。しかしその過程で少なからず成分のロスが生じ、正確な定量が難しくなります。熟練した技術が不可欠であり、初心者であれば失敗を繰り返すことになるでしょう。

幸いにも、含硫成分に関する研究はワイン分野が先行しており、フランス・ボルドー大学との共同研究によって大きな進展がもたらされたと報告されています(蛸井2012, 蛸井2015)。

以下に、代表的な成分の構造式を示します。

ノート2-4 多変量解析

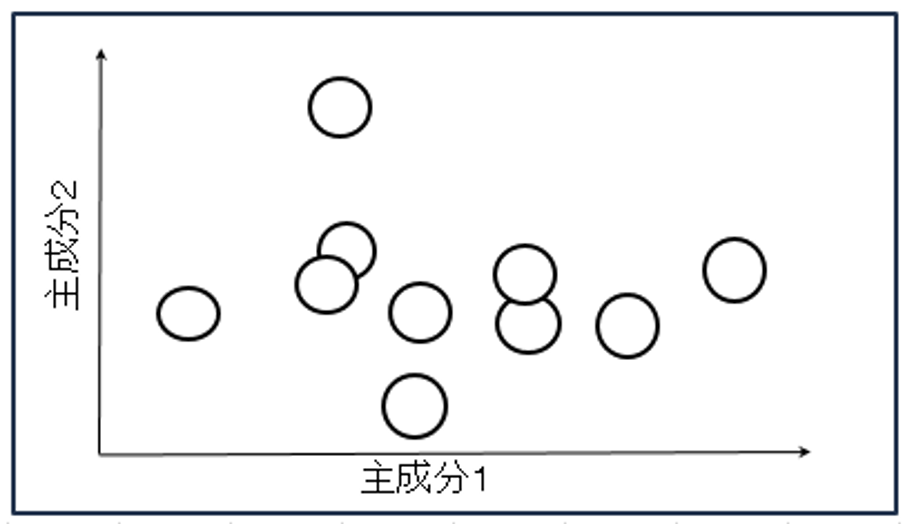

ここで用いる例えは理解を助けるためのものですが、厳密には正確ではない部分も含まれます。より詳細に学びたい方は、専門書を参照してください、とあらかじめお断りしておきます。

主成分分析(Principal Component Analysis: PCA)

ここでは、1つの試料が3種類の成分(x、y、z)で構成され、それを定量したデータが10試料ある場合を例に説明します。

3種類の成分によって試料は3次元空間上に広がってプロットされます。ここで、あなたはカメラを手に取り、360°あらゆる角度・位置から自由に写真を撮ることができます。条件はひとつ──試料が重ならないように、つまりできるだけ個々の試料が分離して見えるように、その様子をカメラに収めることです。

そうして収められた写真が以下の通りです。

これが主成分分析です。3次元の情報が2次元に要約され、x・y・zの軸は主成分1と主成分2に変換されています。3次元空間では試料同士は独立して存在していましたが、それらの試料のばらつきを測定するなら、試料間の距離の合計に相当します。このばらつきの程度が情報量にあたります。

写真として2次元に投影すると、試料同士が多少重なってしまいます。すなわち情報量が減少したということです。それでも、最も情報量が多く保たれるアングルを選んで写真に収めた──これが主成分分析の基本的な考え方です。

つまり、情報量は多少減少するものの、3次元の情報を2次元に要約する、ということです。

さらにこの考え方を拡張すると、例えば20の成分を分析した場合、それぞれの試料は20次元空間の点として表現されます。20次元空間は私たちに直感的には理解できませんが、主成分分析を用いれば次元を下げ、最終的に2次元あるいは3次元の散布図として可視化できます。これが主成分分析の概要です。

なお、x・y・zといった変数は分析成分に限らず、官能評価データを含めることも可能です。また、新たに得られた主成分の軸は変換前の変数から計算されるため、どの方向にどのような意味を持つかを関連付けて解釈できます。

では、乾さん(2016)のデータを借用し、ホップにおける実際の解析を例に見てみましょう。図中の破線矢印は、官能評価データにおける「Floral」「Citrusy」の軸を示しています。

主成分の各軸に示される%は、元データの情報量のうち何割を保持しているかを表しています。第1主成分と第2主成分を合わせると、42.7+23.3=66.0%の情報量が要約されていることになります。

官能評価のFloral、Citrusyの強度については、成分3・4と正の関連を示し、成分2とは負の関連を示します。一方、成分1と成分5とは関連が見られない──そのように読み解きます。

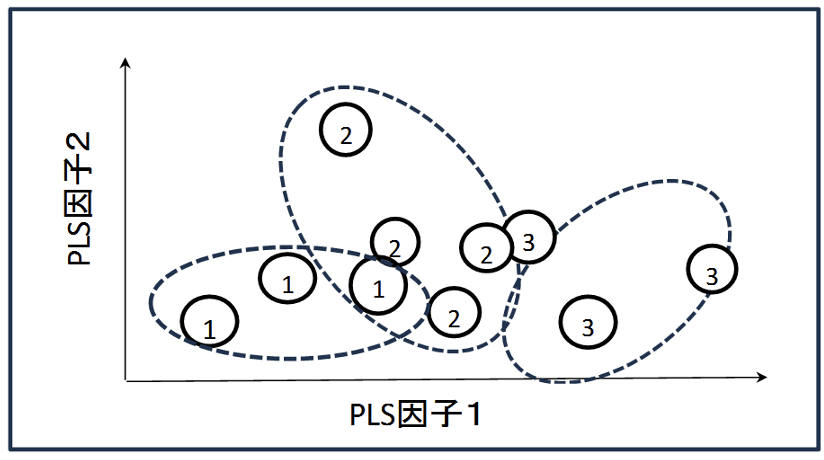

PLS回帰分析

PLSとは Partial Least Squares(部分最小二乗法)の略称です。ここでは「誤差が最小になるように計算した方法」と理解してください。ここでいう誤差とは、実測値と最終的に得られるモデル式からの推定値との差を指します。

PCAでは、試料を3次元空間にプロットした散布図を扱いましたが、PLSではさらに情報を追加します。例えば各試料に、官能評価でFloralの値が1・2・3の3段階でスコア化されていたとします。PLS回帰では、このスコアが順序よく並んで見えるように、カメラの位置やアングルを決定するのです。

そのようにして撮影された2次元の写真が、以下の図になります。

完璧ではありませんが、Floral のスコアが左から右へと並んでいるように見えます。このように情報を要約して可視化するのが PLS 回帰です。そして、この散布図を得るための計算式がモデル式であり、各軸はそのモデル式によって構成されています。実測値とモデル式から算出された値との差が「誤差」となります。

詳細を知りたい方は専門書を参照してください。ただし正直に言えば、そこは難解な数学の世界であり、簡単に理解できるものではありません。繰り返し解析を行い、直感的に理解できれば十分だと私は考えます。ただし注意すべきは、都合の良い解釈や恣意的な判断ではなく、あくまでも客観的な解釈が求められるという点です。

引用文献

- Biendl, M., Engelhard, B., Foster, A., Gahr, A., Lutz, A., Mitter, W., Schmidt, R. and Schonberger, C., Hops Their cultivation, composition and usage, Fachverlag Hans Carl, Nuremberg, Germany, 2014

- Kawaisuka, G., Bouchentouf, S., Kawaisuka, R., Wyrostek, U., Mozurek, A., Sujka, M. and Wtodarczyk-Stasiak, M. The hop cones (Humulus lupulus L.): Chemical composition, antioxidant properties and molecular docking simulations. Jurnal of herbal medicine, 33, June, 2022

- Meilgaard, M., Flavor chemistry of beer: Part II: Flavor and threshold of 239 aroma volatiles, Q. Master Brew. Assoc, Am., 12, 3, 151-16, 1975

- Noro, Y., Murakami, A., Furukawa, J., Kawasaki, Y. and Ota, R., Selective Adsorption of Hop Derived Aroma Compounds by Nonviable Dry Brewing Yeast, poster presentation, ASBC Annual Meeting June, 14–17, 2015

- 乾 隆子, 成分プロファイリングによるホップの香気特性と健康機能性に関する研究, 静岡県立大学大学院, 博士論文, 2016

- 尾崎一隆、鰐川彰, 官能評価と化学分析によるビールの”おいしさ”の解析, 醸造協会誌, 103, 3, 150-162, 2008

- 小野美代子 醸造の成分,財団法人日本醸造協会,252-258,平成11年12月10日,1999

- 小原一郎、村上敦司, ホップの香り成分の複雑さと新しい機能, Aroma research, 16, 1, 26-31, 2015

- 岸本徹, ビールに特徴的な香りを付与するホップ由来香気成分.醸造協会誌,104, 3, 157-169, 2009

- 小若雅弘、島津武、橋本直樹, 第6章 ホップに由来する成分(2), 醸造協会誌, 72, 1, 21-34, 1976

- 竹内裕子, トリクロロアニソールによる嗅覚マスキングの分子機構, 醸造協会誌, 114, 3, 110-116, 2019

- 蛸井潔, ソ―ヴィニオン・ブランの香りのするホップ―ホップ香気成分の相互作用の解析(1)―, 醸造協会誌, 107, 5, 306-316, 2012

- 蛸井潔, 酵母のgeraniol代謝が醸し出す柑橘の香り―ホップ香気成分の相互作用の解析(2)―, 醸造協会誌, 108, 2, 88-97, 2013

- 蛸井潔, クラフトビールの香りをgeraniol代謝で読み解く―ホップ香気成分の相互作用の解析(3)―, 醸造協会誌, 109, 12, 874-881, 2014

- 蛸井潔, ホップ由来香気成分の発酵挙動・香気相互作用の解析とそのビール醸造への応用, 化学と生物, 56, 7, 508-512, 2018

- 野場重都, ビールと発酵の科学~アルコール発酵と香り~, 化学と教育, 67, 12, 584-587, 2019

- 村上 敦司, ホップの探求, 醸造協会誌, 105, 12, 783-789, 2010

- 特許文献:特許第5296863号 ハーバル様香気が付与された発酵麦芽飲料

- 特許文献:特許第5296864号 フルーツ様香気が付与された発酵麦芽飲料

- 特許文献:特許第6211268号 ホップ香気付与剤およびその製造方法

- 特許文献:特許第6786232号 ビールテイスト飲料およびその製造方法

- 特許文献:特許第6786262号 ビールテイスト飲料およびその製造方法

- 特許文献:特許第6786263号 ビールテイスト飲料およびその製造方法

- 特許文献:特許第6790039号 麦芽とホップに由来する香気を共存させた発酵麦芽飲料

- 曽田香料株式会社, 嗅覚受容体を活用して「香りの相互作用」を”見える化”!!http://www.soda.co.jp/research/news/index.html

- 理化学研究所, 脳の「匂いの地図」を形成する分子メカニズムの解明へ前進, プレスリリース, 3月27日, 2008 https://www.riken.jp/medialibrary/riken/pr/press/2008/20080327_1/20080327_1.pdf

目次

はじめに

第1章 ホップの苦味の科学

・はじめに抗菌性あり!

・α酸を貯蔵するルプリンの役割

・ホップの抗菌性

・抗菌性のメカニズム

・ホップの苦味成分たち

・Cohumulone論争

・苦味成分の脇役たち

・フルーツビールの教え

・苦味価とは

・ノート1-1 毬花

・ノート1-2 pH

・ノート1-3 成分の性質

・ノ-ト1-4 分析法について

・引用文献

第2章 ホップの香りの科学

・香り成分分析技術の進歩のおかげ

・ホップとビールでの成分組成の違い

・ホップ香気成分の世界

・香気成分の間に起こる相互作用

・香りはどうように感知されるのか

・香気成分データの解析

・ホップ品種の香気のアイデンティティーはどの様に決まる?

・ノート2-1 テルペン類

・ノート2-2 濃度単位のお話し

・ノート2-3 含硫成分の分析

・ノート2-4 多変量解析

・引用文献

第3章 ホップ使用技術

・ビールの作り方

・苦味の付け方

・ホップ香気の付け方

・ホップの加工・調製品

・生ホップの特徴とは

・ルプリンパウダーの教え

・引用文献

第4章 ホップの育種

・交配育種の始まり

・雄ホップと交配育種

・遺伝の基礎

・ホップの遺伝学

・Cohumulone(Coh)論争の考察

・新ホップ品種MURAKAMI SEVENのいきさつ

・ホップ品種のアイデンティティーとは

・ホップのテロワール

・ノート4-1 遺伝学用語の解説

・ノート4-2 成分比率の実験系の補足

・引用文献

第5章 ホップの進化遺伝学

・分子進化遺伝学

・PCRの登場

・分子進化時計

・野生ホップ収集開始

・世界の野生ホップのDNA解析

・Humulus属の構成

・DNA塩基の違い

・ホップの起源の地

・分岐年代の推定

・ホップの伝播のシナリオ

・マイクロサテライトDNA多型

・コーカサス地方のホップ

・日本の野生ホップ

・日本野生ホップ、カラハナソウの分布

・カラハナソウと氷河期(最終氷期)との関係

・ノート5-1 分子進化時計のキャリブレーション

・ノート5-2 マイクロサテライトDNA多型

・ノート5-3 コーカサス集団とヨーロッパ集団の分岐年代推定

・引用文献

第6章 ホップを取り巻く環境の変化

・ビール事情の変化

・世界のホップ育種事情の変化

・世界のホップ生産事情の変化

・日本のホップ事情

・遠野、Now!

・ホップの新たな可能性-ホップの健康機能性-

・引用文献

付録:ホップの育て方

・成長のフェーズ

・ホップの育て方-作業-

・ホップの育て方-施肥-

・ホップの育て方-病虫害、自然発生被害-

・ホップの収穫

・ホップ栽培、あるある!

・将来のホップ栽培のために

・引用文献

おわりに

※校正しながら連載を進めますので、目次の一部が変更となる可能性があります

お知らせ

連載の更新情報は、GOOD HOPS公式SNS(X・Facebook)で随時お知らせします。

ぜひフォローしてチェックしてください。

X

facebook

また、村上が手がけたGOOD HOPSのビールも現在販売中です。下記のリンクよりご確認ください。

一般の方向けオンラインショップ

業務店さま向けオンラインショップ

お問い合わせ

施設やTAPROOMに関するご質問、自社ビールのお取り扱いに関するお問い合わせ(小売店様・飲食店様向け)、取材のご依頼など、どうぞお気軽にご連絡ください。

スタッフ一同、美味しいビールとともにお待ちしております!